Zertifiziertes Energiemanagement

Als größter Fernwasserversorger Deutschlands ist die Bodensee-Wasserversorgung ein energetischer Großverbraucher und trägt deshalb eine besondere Verantwortung für den Umweltschutz und einen nachhaltigen, effizienten Energieeinsatz. Die strategischen Ziele – darunter die Reduzierung des Bezugs fossiler und nuklearer Energie sowie der Ausbau erneuerbarer Eigenversorgung – sind in der Energiepolitik der Bodensee-Wasserversorgung fest verankert.

Die Umsetzung dieser Ziele liegt in den Händen des Energieteams, das seit Jahren erfolgreich bereichsübergreifend zusammenarbeitet. Seit 2013 betreibt die Bodensee-Wasserversorgung ein zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50.001. Dieses ermöglicht es, den Energieverbrauch systematisch zu erfassen, zu analysieren und gezielt Effizienzmaßnahmen abzuleiten. Die hohe Qualität dieser Arbeit wird jährlich durch externe Auditoren zertifiziert.

Im Jahr 2023 betrug der Gesamtenergieverbrauch 164 Gigawattstunden (GWh), davon entfielen allein 160 GWh auf den Strombezug. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 45.000 Haushalten bzw. 135.000 Personen.

Der mit Abstand größte Energieaufwand – rund 84 % – entfällt auf die Wasserförderung vom Bodensee auf den Sipplinger Berg, wo das Wasser aufbereitet wird. Von dort fließt es durch das natürliche Gefälle ohne weiteren Energieeinsatz bis nach Stuttgart. Von dort aus werden für die weitere Verteilung wieder elektrische Pumpen benötigt.

Der hohe Energieverbrauch geht auch mit erheblichen Kosten einher: Rund 30 % des jährlichen Umlagebedarfs entfallen allein auf die Energiekosten. Daher arbeitet die Bodensee-Wasserversorgung kontinuierlich daran, den Energieeinsatz zu senken – sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen.

Zudem existieren zahlreiche gesetzliche Vorgaben, welche ein Energiemanagementsystem fordern, z. B. das Energieeffizienzgesetz. Auch Vergünstigungen bei der Stromsteuer (Spitzenausgleich) oder der EEG-Umlage werden bzw. wurden nur unter der Vorrausetzung eines funktionierenden Energiemanagementsystems gewährt.

Effizienzmaßnahmen

Ein zentraler Baustein des Energiemanagements ist die kontinuierliche Optimierung des Energieeinsatzes. Besonders im Fokus stehen die leistungsstarken Rohwasserpumpen. Ihr optimaler Wirkungsgrad ist entscheidend für die Energiebilanz der Bodensee-Wasserversorgung. Daher wurde ein umfassendes Instandhaltungsprogramm entwickelt. Alle 12 Jahre wird jede Pumpe vollständig zerlegt und zum Hersteller transportiert. Nach der Ausbesserung von Kavitations- und Lagerschäden, der neuen Beschichtung der Laufräder und auch der Neuwicklung der Elektromotoren besitzen die vollständig überholten Pumpen eine bessere Effizienz als bei der ersten Inbetriebnahme.

Aber auch kleinere Verbraucher werden optimiert. So wird beispielsweise die Heizung im Wasserwerk auf dem Sipplinger Berg von einem hohen Heizölverbrauch auf ein nachhaltiges Konzept umgestellt. Bis zu 100.000 Liter Heizöl wurden in der Vergangenheit jährlich verbraucht, was sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Nachteile mit sich brachte. Zukünftig soll die anfallende Abwärme aus der Trinkwasseraufbereitung über ein kaltes Nahwärmenetz genutzt werden, das dezentrale Wärmepumpen mit Energie versorgt. Dies spart nicht nur CO₂, sondern auch erhebliche Kosten.

Klimafreundliche Energieplanung

Ein Meilenstein des Energieteams war die Verabschiedung der „Dekarbonisierungsstrategie“ im Jahr 2021 durch den Verwaltungsrat des Zweckverbandes. Seit 2022 bezieht die Bodensee-Wasserversorgung ihren Strom vollständig CO₂-neutral – zunächst durch zertifizierten Grünstrom, langfristig durch den Ausbau eigener Erzeugungsanlagen.

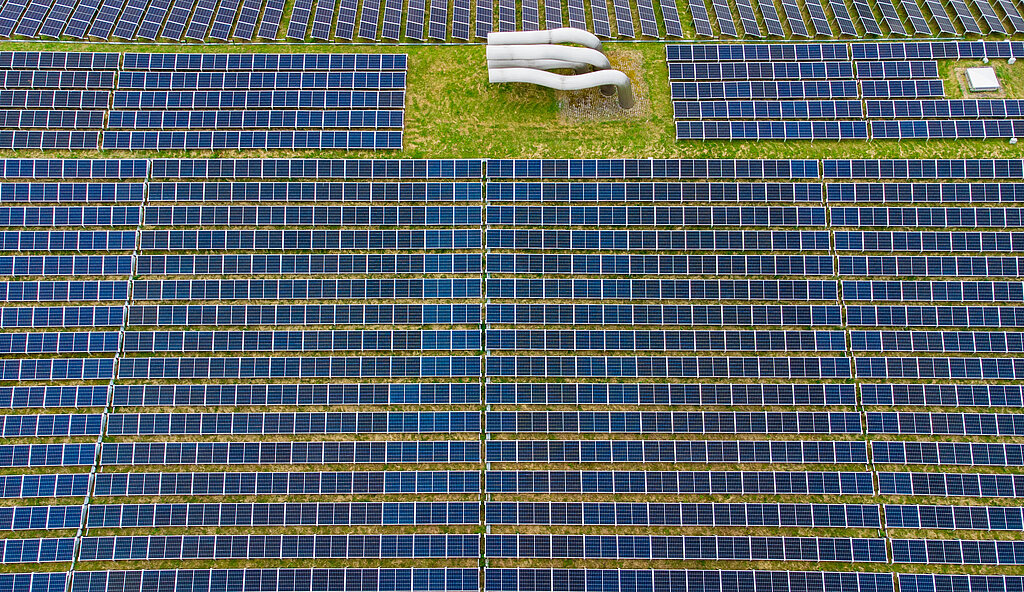

Bereits heute wird etwa 10 % des Strombedarfs durch Energie-Rückgewinnungs-Turbinen in Hochbehältern gedeckt. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren große Photovoltaikanlagen installiert. Allein am Standort auf dem Sipplinger Berg produzieren 9.600 PV-Module mit 3.800 Kilowattstunden (kW) Maximalleistung Strom für den Eigenverbrauch – weitere Anlagen sind in Planung.

Diese Maßnahmen reduzieren den Fremdstrombezug sowie die Energiekosten und leisten einen entscheidenden Beitrag für eine sichere, nachhaltige Wasserversorgung der Zukunft.